우리의 소리를 찾아서~ 여행의 묘미.. 뜻밖의 서울우리소리박물관

- 여행과 맛집/곰돌이의 여행

- 2023. 5. 11.

우리 민족은 고대에서부터 현재에 이르기까지 춤과 노래를 좋아하는 민족으로 알려져 있다.

춤과 노래에 술이 빠질 수 없다.

지금이야 술을 빚는다는 것이 어려운 일은 아니지만, 고대나 중세까지만 하더라도 먹고 남을 수 있는 쌀이 있어야 술을 빚을 수 있다. 그 말인 즉, 우리 조상들이 옛날 옛적에는 아주 많이까지는 아니더라도 그런대로 넉넉하게 살았음을 유추할 수 있다. 그 반증으로 조선시대에는 흉년이 들면 금주령을 내려 술을 못 빚게 하였던 것을 알 수 있다.

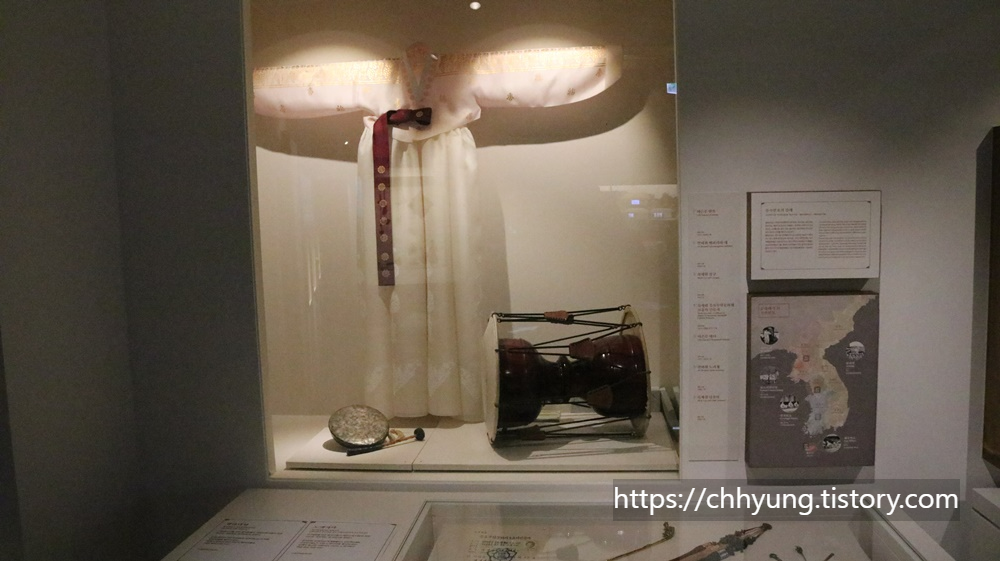

현대에 이르러서 춤과 노래는 온통(?) 서양의 pop으로 물들어버렸지만 우리 조상들이 즐겨 부르던 노래와 거기에 맞는 춤까지... 우연찮게 발견하게 된 '서울우리소리박물관'을 방문해 본다.

서울우리소리 물관은 창덕궁 바로 맞은편에 위치해 있다. 처음에는 한옥이 예뻐서 눈을 떼지 못했는데 자세히 보니 박물관 현판이 있다.

지상으로 1,2,3층이 아니라 1층에서 지하로 2층까지 되어있다. 기본적으로 한옥은 복층구조가 아니니 당연한 설계다.

국악로 초입에 위치한 서울우리소리박물관은 우리 소리 전반을 전시 및 아카이빙 한 전문 박물관이다. 상설 전시장을 비롯해 특별전시, 감상 공간, 교육 공간, 아카이브 등 다양한 공간으로 구성되어 있다.

우리 민요는 일제강점기 김소운 선생으로부터 시작되어 1960년대 임석재, 임동권 등에 의해 이어졌다.

1980년대에 들어와서는 한국학중앙연구원과 (주)문화방송이 나서서 방대한 양의 민요를 수집하였으며, 그 뒤로도 여러 기관과 학자들의 노력으로 민요의 기록이 이어지고 있다. 집에와서 관련 자료를 찾아보니 임석재 선생의 경우 우리 민요관련 연구에 상당한 영향을 끼친 분이라고 한다.

정말이지 오늘 여행의 최고 백미라고 할 수 있다. 이런 여행의 묘미는 아무도 알수없는 곳에서 불현듯 찾아온다ㅏ.

우연의 일치인지, 주말에는 항상 이런 프로그램을 진행하는 것인지 어린 여학생들이 민요를 배우고 부르는 것을 감상할 수 있었다. 예전에는 이런 감정이 들지 않았지만 이제는 이런 귀염뽀짝 아이들을 보면 나도 모르게 빙그레 웃곤 한다.^^ 모든 피로가 싹 가신다...

원래 이곳은 음원을 감상할 수 있는 장소인데, 이렇듯 관련 프로그램도 함께 진행하는듯 하다. 최고의 콘텐츠다..ㅎㅎㅎ

아마도 지금 열심히 민요를 배우는 아이들의 엄마일 듯... 이런 풍경.. 너무 좋다...

당연한 얘기지만 이런 한옥과 민요는 너무나 잘 어울린다. 서양식 바로크 건물에 우리 민요가 나온다고 생각하면 oh.. my god.. -_-;;

이런 고마우신 분들이 많아져서 나 같은 사람들이 소중한 자료를 볼 수 있는 것이다.

서울 우리 소리 박물관은 예전에는 쉽게 들을 수 있었지만, 현재는 사라져 가고 있는 우리 소리를 모으고 이를 다시 전달하는데 목적이 있다. 우리 소리는 우리 조상들이 생활 속에서 불러왔던 노래로 향토성과 민족성이 담겨있는 민요이다.

민요는 전통적으로 '소리' 또는 '노래'라고 불렀다. '소리'라고 불리는 것을 보면 민요가 목소리처럼 생활 일부였음을 알 수 있고, '놀이'에서 비롯된 '노래'는 민요가 우리 민족의 놀이 문화 중 하나였다는 사실을 의미한다. 민요의 가사 속에는 사랑, 기쁨, 그리움, 슬픔, 힘듦, 격려 등 여러 감정과 정서가 가득 담겨있다.

지하 1층으로 내려가는 계단에는 가창자분들의 사진을 볼 수 있다.

1990년대 민요 채집에 참여했던 가창자들의 모습이다.

당시 많은 가창자들이 부른 향토민요는 민요를 연구하는데 중요한 자료로 활용되고 있다. 사진을 통해 지금은 쉽게 보기 어려운 과거 농어촌의 풍경과 민요를 부르며 살아갔던 평범한 사람들의 모습을 엿볼 수 있다.

일과 관련된 노래가 많은 것은 우리 민요의 중요한 특징 중 하나이다. 농사를 짓고 고기를 잡을 때는 물론 집을 짓거나 짐을 나를 때도 노래를 불렀다. 박자에 맞춰 부르는 노래는 작업의 효율성을 높이고 지루함을 달랬다. 노래의 가사에는 일꾼들에 대한 격려, 일에 대한 의지 그리고 자신의 심정 등이 진솔하게 담겨있다.

불과 3,40년 전 우리 시골의 풍경이다. 앞에 놓여있는 기계로 여러 소리들을 들을 수 있다.. 아..난 왜 익숙하지.. ㅜㅜ

강화도에서 한강을 따라 서울 마포까지 곡물이나 땔나무, 또는 생선, 젓갈등의 어물을 실어 나르는 배에서 노를 저으면서 불렀던 노래가 '한강 시선 뱃노래'이다.

우리나는 3면이 바다로 이루어진 반도국가이기때문에, 동해에서 고기잡을때 부르던 소리, 남해와 서해에서 고기를 잡을 때 부르는 소리가 모두 각양각색이다. 당연히 내륙지방에서 부르는 소리까지... 우리나라만큼 이렇게 작은 나라에서 이렇게 많은 종류의 소리가 존재한다는 것도 참 특색있고 재밌는 부분이다.

오래된 문헌 속 민요에 대한 기록은 과거의 노래를 짐작해 볼 수 있는 자료이다.

실제 노래를 들을 수 있어 사뭇 재밌다. ㅎㅎㅎ

아리랑은 우리 민족을 상징하는 민요이다. 아리랑의 뿌리는 향토민요 '아라리'와 '자진아라리' 두 곡이다. 아라리는 강원도 지역을 중심으로 전승되었는데, 여성은 밭을 매거나 길쌈을 하면서 아라리를 즐겨 불렀고 남성은 나무를 하거나 모심기를 할 때 아라리를 불렀다.

아라리보다 다소 빠른 자진아라리는 강원도와 중부 내륙지역에서 널리 불렸다. 자진아라리는 노래 자체로 즐기기도 하였지만, 강원 영동지역에서는 모심는 소리로도 불렀다.

현재 우리가 아는 대부분의 아리랑은 향토민요를 토대로 근대에 새롭게 만들어진 노래이다. 아리랑의 확산은 나운규가 1926년 제작한 영화 '아리랑'이 성공하면서 본격화되었다. 이후 대중매체의 발달과 함께 전문 음악인들이 부른 아리랑이 전국으로 퍼져가면서, 아리랑은 점차 한국인의 정체성으로 자리매김해 나갔다. 아리랑은 현재 약 60여 종류의 3,000여곡의 아리랑이 전해지고 있다고한다.

민요의 중요한 기능 중 하나는 지친 삶을 어루만지고 위로해 주는 것이다. 전통 장례에서 마을 사람들이 불러주는 노래는 이승을 떠난 망자의 영혼을 달래고 남아있는 가족들의, 슬픔을 위로하였다.

삶에 지친 스스로를 위로하기 위해 오히려 슬픔을 드러냄으로써 자기 정화에 이르는 노래도 있다. 노래를 통해 우리는 삶을 다시 이어갈 용기를 얻게 된다.

tmi....

혹시 '곳집'이라고 알고 계시나요? 곳집은 예전 시골에서 장례관련된 물건들을 보관했던 집을 곳집이라고 합니다. 이게 표준어인지 사투리인지는 잘 모르겠네요..ㅎㅎㅎ

현재는 장례를 전문 장례식장에서 치르지만, 제가 어릴 때만 하더라도 시골에서는 집에서 직접 장례를 치렀습니다. 지금은 대부분 3일장을 거의 정석으로 알고 있지만, 당시에는 3일장 혹은 5일장으로 장례를 치렀는데요.

저는 할머니가 국민학교 3학년(1988년) 때 돌아가셨는데, 이때 저희 가족은 집에서 5일장을 치렀습니다. 저희 할아버지는 아버지가 4살 때인가 돌아가셨다고 하는데, 할아버지가 그때 당시 마을의 훈장님이셔서 할머니가 돌아가실 때 할아버지 제자분들이 많이 오시곤 하셨다고 해요.

그래서 저는 어린 나이지만 실제로 '염을 한다'라고 하죠.. 돌아가신 분을 깨끗이 씻기고 삼베옷인지 정확하지 않지만, 깨끗하게 풀을 먹여 돌아가신 분에게 입혀서 관에 넣는 과정까지 볼 수 있었습니다. 당시에는 너무 어린 나이라 사람이 죽는다는 것에 대한 정확한 개념이 없어서, 그냥 옆에서 아빠랑 엄마가 우니까 함께 울었던 기억이 납니다.

관에 시신을 모시고 상여라고 하죠. 동네 젊은 어르신들이 함께 상여를 메고 장지까지 가면서 노래를 불렀는데, '이제 가면 언제 오나... '라고 시작하는 장송곡을 불렀던 기억이 납니다. 정확한 명칭은 상여소리라고 한다고하네요.

지금은 이런 경험을 거의 할 수가 없죠. 아니.. 못하겠죠..ㅎㅎㅎ

박물관에서 상여장식이랑 흘러나오는 장송곡을 들으니 할머니 돌아가셨던 때가 생각나네요..

우리 할머니... 참 고으셨는데.. -_-;; 아마 하늘에서 편안히 지내고 계시겠죠... ^^

민요의 대부분을 차지하는 향토민요는 1950년대까지 전승되어 오다가 이후 점차 소멸되어 오늘날에는 듣기 어려운 노래가 되었다.

민요가 사라진 이유는 1960년대 이후 급속히 진행된 산업화로 사람이 하던 일을 기계가 대신하면서 노래가 터전을 잃게 되었기 때문이다. 대중매체의 보급과 마을 공동체의 해체도 민요 소멸의 원인이 되었다. 오늘날 민요는 무형문화재로 지정된 종목을 제외하고는 기록된 자료로만 남아 있다.

민요를 활용하는 일은 오늘을 살아가는 우리의 몫이다. 민요는 가공되지 않은 원석 덩어리와 같다. 민요를 갈고 다듬어 새로운 문화와 예술을 만들어내는 일에 많은 관심과 노력을 갖길 기대한다.

영어표현이 참.. Korean folk songs라.. 뭐.. 틀린 말은 아니지만 그냥 민요라고 해도 되지 않을까... 쓸데없는 생각이다..ㅠㅠ

뜬금없지만 소리 기록의 역사는 1877년 에디슨이 축음기를 발명하면서 시작되었다.

초기 음반은 흔히 SP(Standard Playing record)라 하여 3~4분 정도가 수록되었고, 1960년대에 장시간 음반인 LP(Long Playing record)가 나오면서 녹음 시간은 30분 정도로 늘어났다.

1970년, 80년대에는 LP와 함께 대중적인 카세트테이프가 널리 사용되었고, 이후 디지털 방식의 CD가 나오면서 LP를 대체했다.

지금은 음원을 디지털 기기에 넣어 가지고 다니며 듣는 시대를 지나서, 온라인으로 음원을 즉시 재생하는 스트리밍 방식이 보편화되었다. 마음만 먹으면 이제는 언제 어디서나 민요를 감상할 수 있다. ^^

지하2층은 음반 관련된 전시와 영상 감상실이 있다.

갑자기 여기있는 LP들을 보니, 예전에 내가 모았던 old pop LP들이 부끄러워진다..ㅠㅠ

전혀 뜻하지 않은 방문에 아름다운 한옥을 구경하고, 우리의 아름다운 소리를 들을 수 있었다. 그리고 아이들의 소리까지....ㅎㅎㅎ

1층에 별채가 따로 있는데, 오늘은 문이 닫혀있어서 들어가보진 못했따.

여기는 일부러 계획하고 찾아가라면 조금 망설일지 모르지만, 이런 뜻밖의 여행이 가끔씩은 더 기억에 남는 법이다.

포스팅을 최종 검수하면서 설마, 설마하며 까칠이님 블로그에서 '서울우리소리박물관'을 검색해봤다....

2019년에 다녀가셨다....... 포스팅을 보니 개관 한달만에 방문하신것이다.... 헐...ㅠㅠ

피 땀 눈물은 B.T.S인가... >.<

이분의 요청으로 이 분 예전 포스팅은 최대한 안보고 있는데.. 정말 이 분 말대로 서울의 웬만한 박물관은 다 가본듯하다.

그나마 다행인건 관람 포인트가 조금이라도 달라서 다행이라면 다행이다.. ㅠㅠ

서울우리소리박물관 우리 민요는 피 땀 눈물

서울우리소리박물관 국내 최초 향토민요 박물관 "이 소리는 전라남도 000에서 밭을 맬때 부르는 소리로~" MBC 라디오 우리의 소리를 찾아서에서 많이 들었던 멘트다. 흥겹기도 하고, 슬프기도 했

onion02.tistory.com